受付時間

境内受付 午前9時~午後4時

※1月中の受付時間はこちら

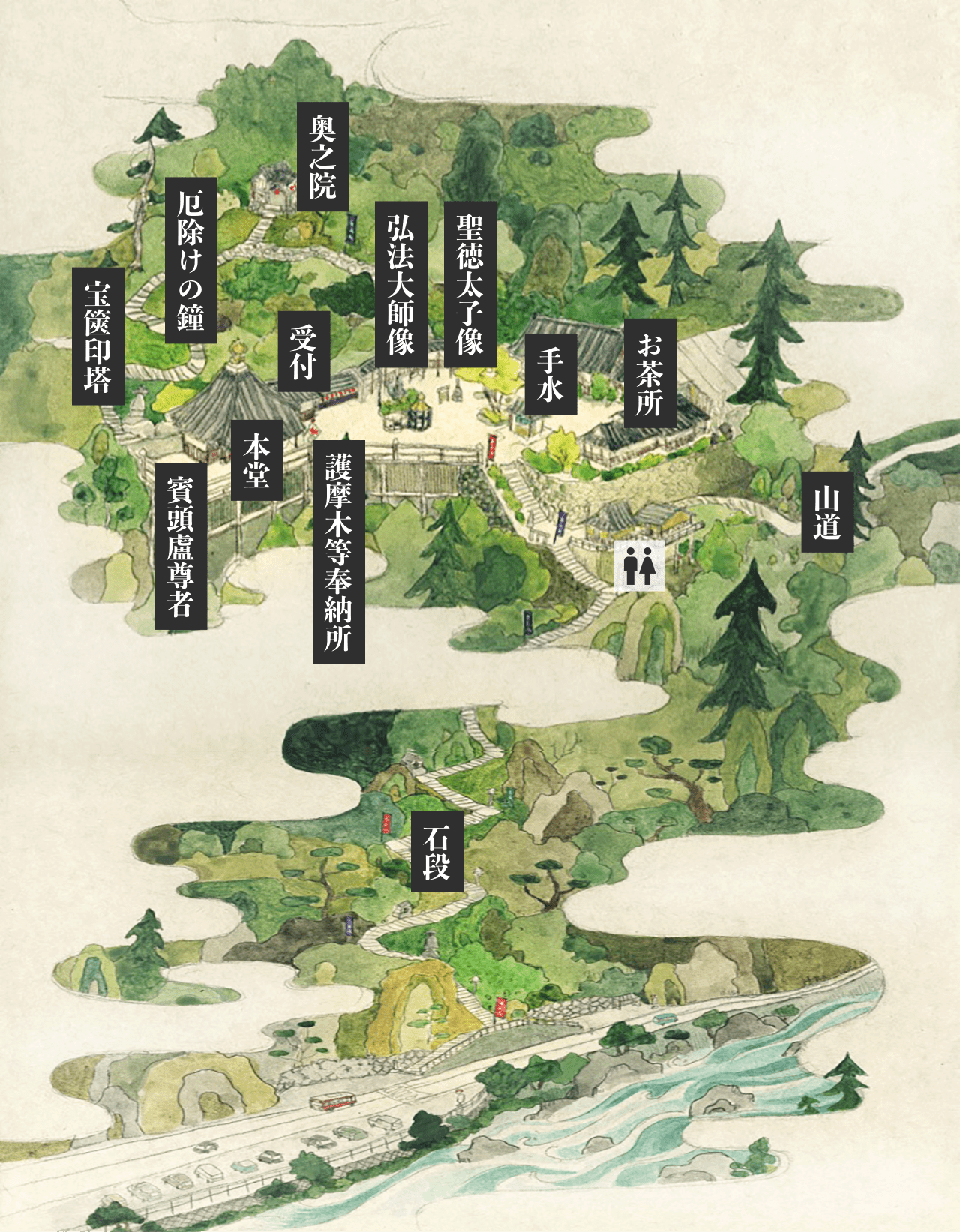

立木山境内図

マップ内の名称をクリックすると、詳細情報へ移動します。

本堂

本堂正面

本堂お裏

本堂の厨子に弘法大師が立木に刻まれた聖観世音菩薩、またその余木で彫ったとされる毘沙門天・廣目天・弘法大師尊像がお祀りされている。お参りの際は本堂の正面とお裏から観音様を拝む。

宝篋印塔

宝篋印塔(ほうきょういんとう)は、塔内に仏の経典及び諸々の障害を除いて、種々の功徳を授けるとされる宝篋印陀羅尼が納められた塔。

厄除けの鐘

お寺の鐘は「梵鐘」といわれ、神聖・清浄を意味する。煩悩や厄を払う鐘として心をこめてゆるやかに一人一撞きの事。

奥之院

立木山をお護りしている道了権現大菩薩が祀られている。奥之院までの参拝順路をお参りすることでさらに厄除けのご加護を受けられる。

弘法大師像

立木観音開山の縁起にある白鹿に変げした観音さまに導かれた弘法大師の像。

聖徳太子像

日本に仏教を広められた聖徳太子の像。太子二才の時、「南無仏」と唱え帰依された伝説から「聖徳太子二才像」としてお祀りされている。

賓頭盧尊者

賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ)は、神通力のある仏様で、心身に悩みの方が、まず尊像を撫で、その手で自分の患部をさするとその苦しみを取り除くと伝えられている。

手水

お参りの前に手を洗い清める場。身体を洗うだけでなく身口意の三業(身と心)の両方を清める所とされる。

受付

御祈願・回向・御守・御供え・御朱印等の受付所。

護摩木等奉納所

護摩木・福鹿・鉦の緒・絵馬・和ろうそく・お手ふきを奉納する所。(9月1日からは、翌年のお正月から奉納される提灯も置かれます。)

お茶所

参拝者用休憩所。

石段

今から約150年ほど昔に京都の町衆が整備された約800段の石段。石段沿いにはかつての参拝者の想いを綴った句碑が建てられている。

境内まで15分~30分ほど。体調並びに熱中症にお気をつけ下さい。

山道(南郷からの参道)

1200年の歴史ある古道。石段が整備されるまではこちらの道からお参りされた。

南郷から境内までの距離は20丁(約2km)。

※車両での通行はできません。